みなさんこんにちは。兵庫県明石市の二天堂魚住鍼灸院の宮上智志です。今回は、患者さんに現れている症状や徴候といった病理変化を診察する手法の一つ、切診(せっしん)について記事を書きます。切診は、鍼灸師の手指や手掌の触覚で患者さんを診ることと、身体に触れた際に患者さんが感じた感覚により心身の状態を診る二つの要素を持っています。

切診で診る反応

切診は、触れる、撫でる、擦る、押す、撮む(つまむ)などして得られるは反応を病態推察の材料とし、反応点を治療ポイントとしても考慮します。切診で得られる反応には、圧痛、硬結(こうけつ)、陥凹(かんおつ)、膨隆、緊張、軟弱、冷え、熱感、乾燥、湿潤など様々にあります。皮膚、結合組織、筋膜、筋肉、腱などに観察され、その周囲と異なる特異的領域です。一般的に反応が出現する部位は、臓腑・経絡(けいらく)と相関関係があり、失調した内臓器官や身体内外に拡がる影響を推察することができます。日本では、江戸時代以降に視覚障がい者がはり・きゅう・あん摩に多く従事した関係もあり、現在でも切診および反応を重視する傾向にあります。当院が鍼灸施術に交える身体をほぐす手技についてまとめたページもございます。ソフトな手技の記事もぜひご覧ください。

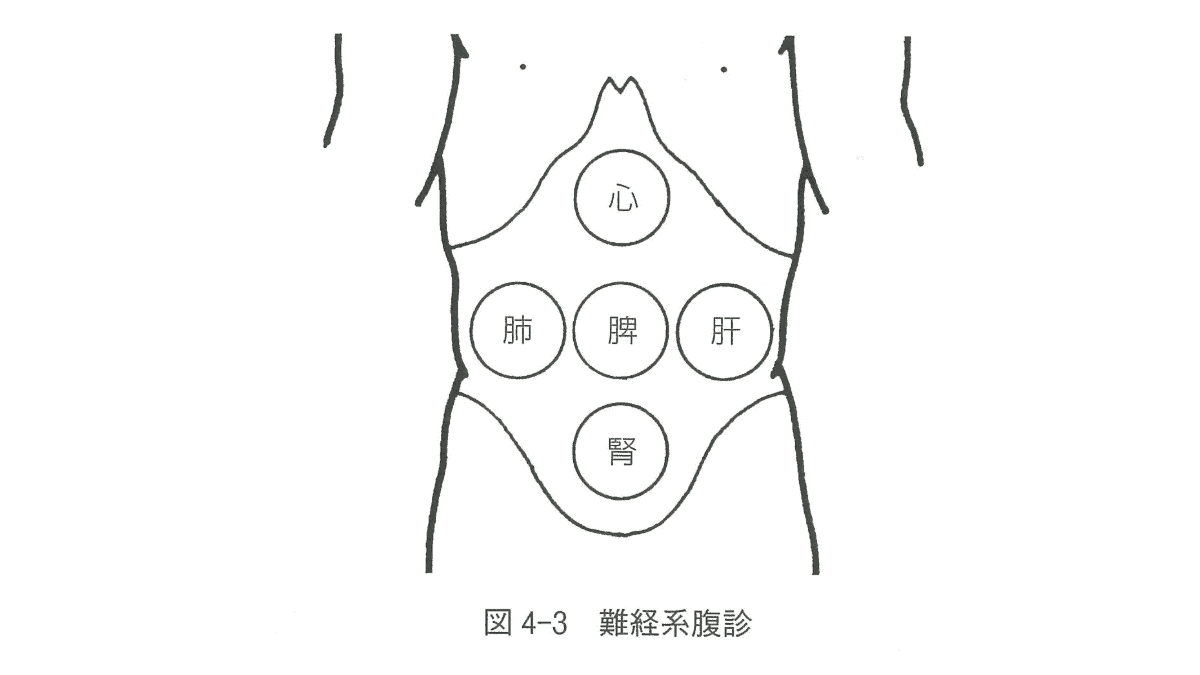

腹診

腹診(ふくしん)は、腹部で行う診察法です。

- 難経系腹診・・・中国の古典書「難経」十六難では、五臓と病の関係を、臍(さい)を中心に図のように割り当てています。 ※臍とは:へそのこと

- 傷寒論系腹診・・・古典書「傷寒論」に関係する。湯液(とうえき)治療においても腹診を重視する。中国では、弁証結果から湯液も鍼灸も処方するため重要視している。 ※湯液とは:生薬や漢方薬に水を加えて煮出し、スープ状にしたものです。

- 心下痞硬(しんかひこう)・・・みぞおち部分がつかえる。胃や心の問題を反映する。

- 胸脇苦満(きょうきょうくまん)・・・季肋下部が張って、苦満感や圧痛がある。

- 小腹不仁(しょうふくふじん)・・・下腹部が軟弱無力で、圧迫すると腹壁は容易に陥没し、知覚鈍麻がある。

- 小腹急結(しょうふくきゅうけつ)・・・瘀血があると下腹部に圧痛が生じる。 圧痛点は臍のすぐ斜め下、臍下部、S状結腸部、回盲部、鼠径部に見られ、S状結腸部や回盲部に圧痛があるのこと。

- 裏急(りきゅう)・・・腹直筋の異常なつっぱり。虚労(きょろう)でみられる。 ※虚労とは:慢性的な体調不良や病気、ストレスや疲労の蓄積などにより、臓腑の機能が低下しいること。

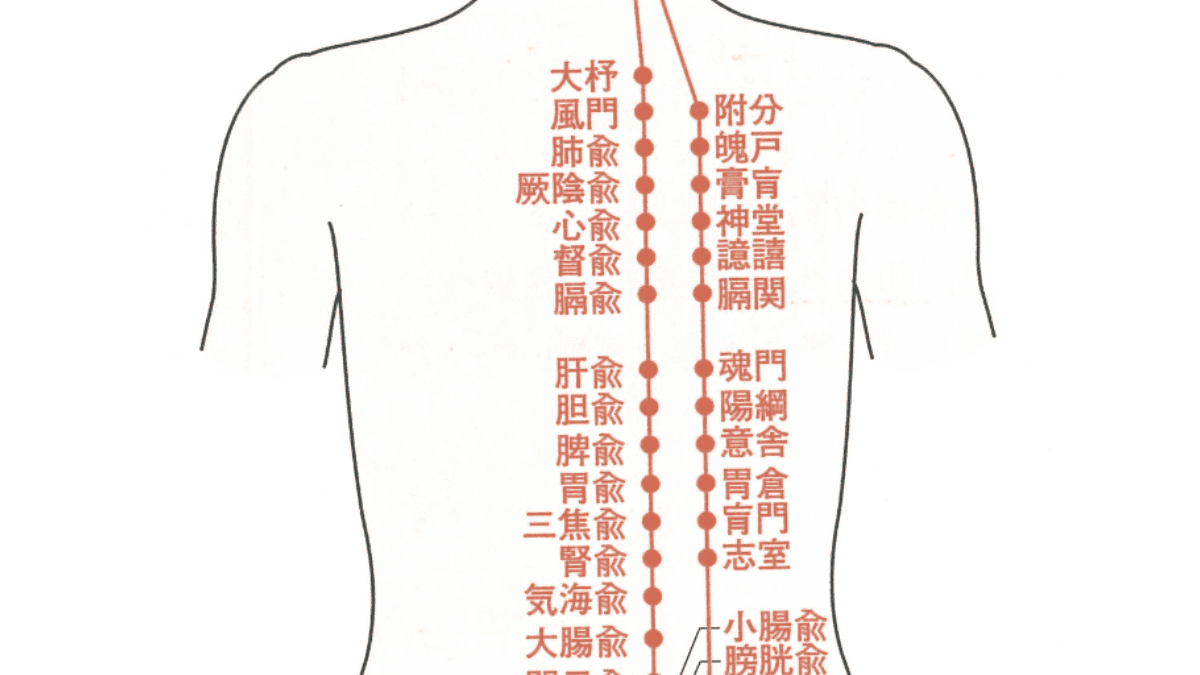

切経のポイントは腰背部

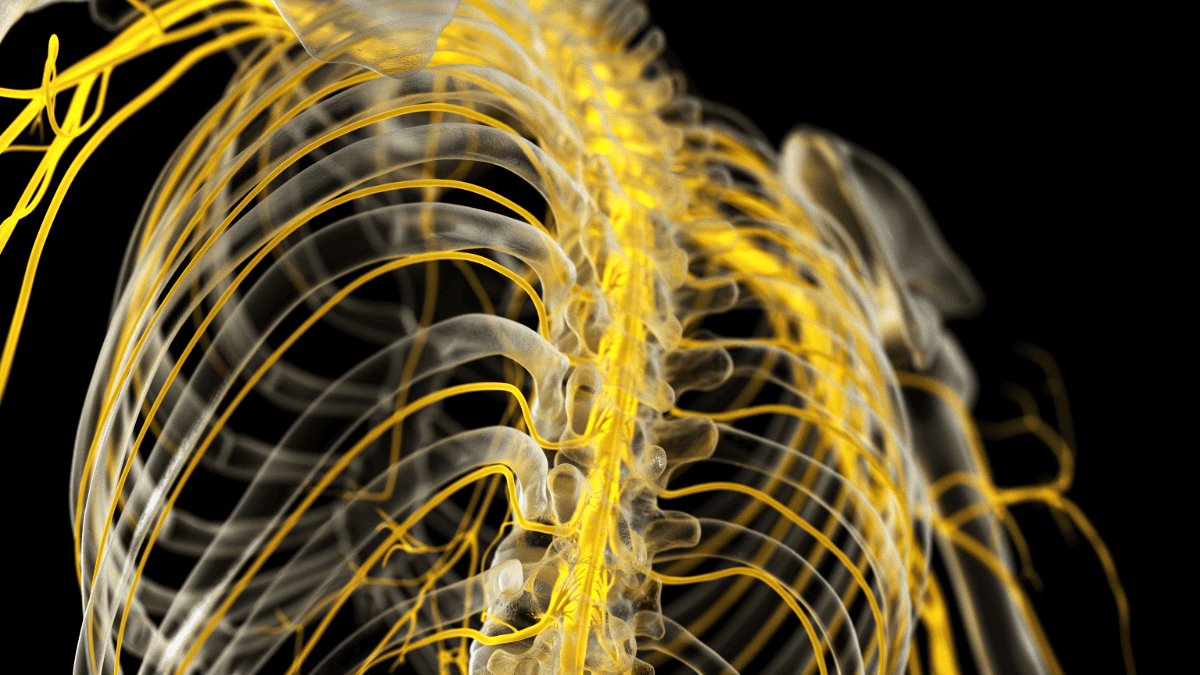

切経とは、経絡を切診することで、臓腑と身体内外に拡がる影響を診断する方法です。中国の古典書「霊枢」九鍼十二原篇第一には、「五臓に疾あるや、応は十二原に出る」とあり、五臓の状態を診断するのに用いるとしています。経穴の反応はいくつかありますが、触診は主に腰部と背部の要穴(ようけつ)が用いられます。

脈診

脈診では、脈を切診することで、脈の速さ拍動の状態、強弱などの脈の性状を診て臓腑と経絡の異常を推察します。脈診は、脈の脈象を診る脈状診と、各脈診部位に現れる脈の状態を比較して診る比較脈診に大別できます。これらの詳細については、今回は割愛いたします。

参考書籍 編者名.公益社団法人東洋療法学校協会 著者名.教科書検討小委員会 「新版 東洋医学概論」 発行所,医道の日本社,出版2019年

編者名.日本理療科教員連盟.公益社団法人東洋療法学校協会 著者名.教科書検討小委員会.第二次日本経穴委員会協力 「新版 経絡経穴概論」 発行所,医道の日本社,出版2019年

まとめ

「切」とは、おさえるという意味です。脈診や腹診と呼ばれる診察法にあたります。中でも脈診は、古典鍼灸において最も重要とされており、様々な情報を集めます。今回の患者さん向けの内容では、詳細を割愛させていただきますが、医院や鍼灸院で脈を診ることは大変意義深いことですから患者さんも覚えておいてください。

切診は、鍼灸師の研ぎ澄まされた感覚を駆使することから別名「巧技」(こうぎ)と言われます。まさに、匠の技・熟練の技として現代まで継承されてきました。身体の内側すなわち臓腑の不調から波及し、体表部に現れている病症を診る病態推察の技術です。古代の医療には、レントゲンやコンピュータによる断層撮影もありません。つぶさに病態を観察し、病の本質を当時の英知で解析した伝統医学です。腹診も臓腑の働きと各器官との関係をまとめた蔵象(ぞうしょう)学説に基づいています。現代にも生かされる優れた病態診察法のひとつです。鍼灸師は、患者さんの皮膚に触れる機会も多いですから、触診は治療と並行して行われています。患部あるいは気になるポイントを見つけては、圧痛や特異な感覚はないか患者さんに聞いていきます。特に腹部と腰背部は、臓腑病と関係が深い経穴がたくさんあります。交感神経は、胸髄、腰髄から起始し、脊柱管を出る際に脊髄神経と別れ、標的器官によって異なるルートを持ちます。これらの関係が体性-内臓反射あるいは内臓-体性反射として現れるので、診断点にも治療点にもなるわけです。当院では、前柔法(ぜんじゅう)や後柔法(こうじゅう)など徒手療法も交えた施術で触診にも力を入れています。明石市で鍼灸院をお探しなら二天堂魚住鍼灸院へぜひお越しください。